近日,我校張德強教授團隊在Horticulture Research發表了題為“Chromosome-level genome assembly ofCornus officinalisreveals the evolution of loganin biosynthesis”的學術論文,破譯了重要藥用植物山茱萸高質量基因組,首次完整揭示了其藥用活性成分馬錢苷(loganin)的生物合成路徑與進化機制,研究成果不僅為山茱萸的藥用開發提供了重要理論基石,也為馬錢苷的生物合成與高效生產提供了思路。

山茱萸(Cornus officinalis)為山茱萸科山茱萸屬植物,廣泛應用于“六味地黃丸”等經典方劑中,具有滋補肝腎、澀精固脫等功效。其藥用價值主要來源于環烯醚萜類成分,尤其是馬錢苷(loganin),已被現代藥理學證實具有顯著的抗腫瘤、降血糖和腎臟保護作用。受制于高質量基因組缺乏,相關候選基因的篩選及馬錢苷生物合成通路的進化研究鮮有報道,嚴重制約了其工業化生產與應用。

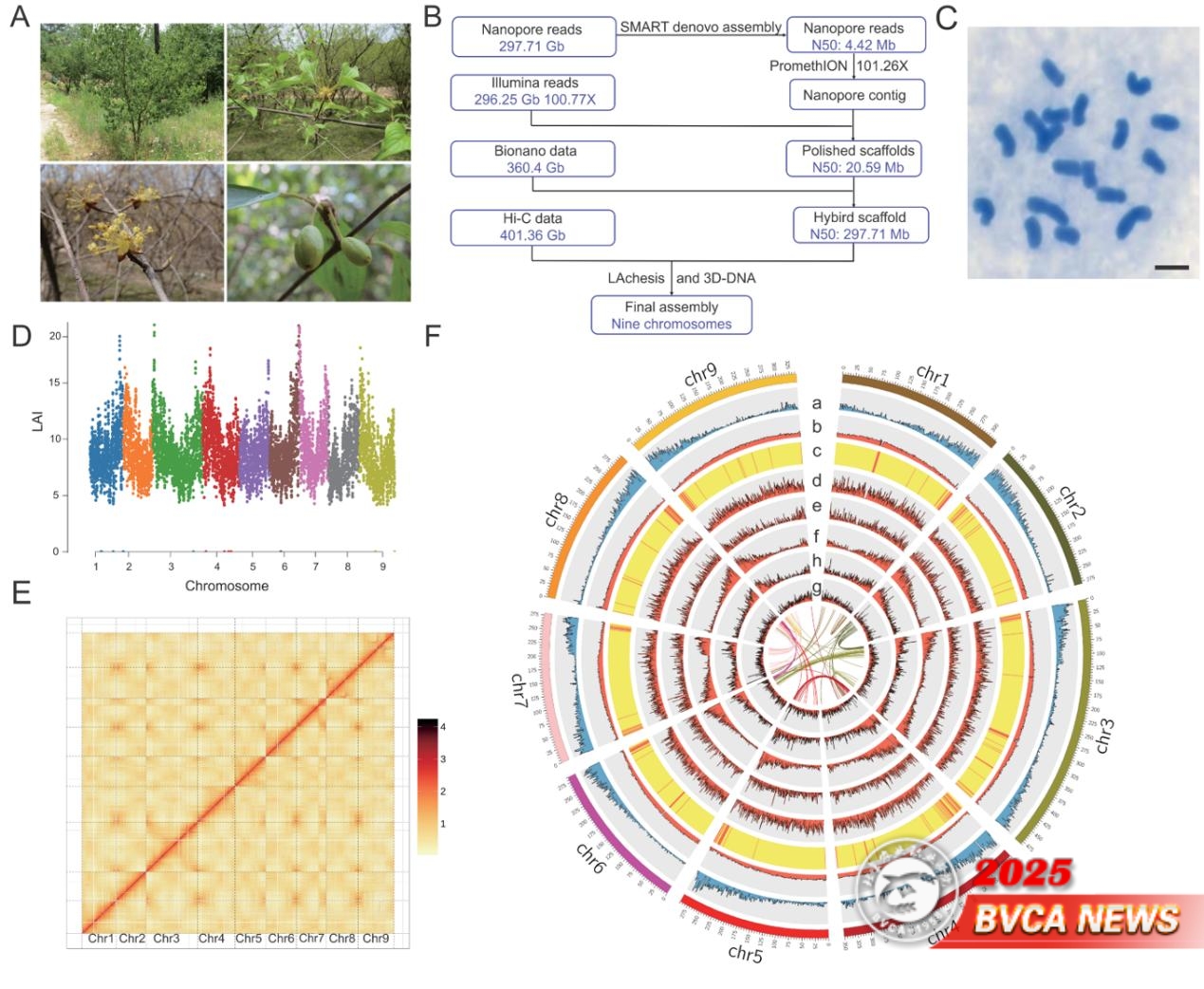

為破解這一難題,團隊采用多方法整合策略,聯合二代與三代測序技術,并結合Hi-C技術和BioNano光學圖譜技術,成功組裝了山茱萸染色體水平的高質量參考基因組(2n = 18),其基因組大小為2.96 Gb,N50長度達297.71 Mb,重復序列占比達75.04%,共注釋到了41,911個蛋白編碼基因(圖1)。

圖1山茱萸的基因組特征

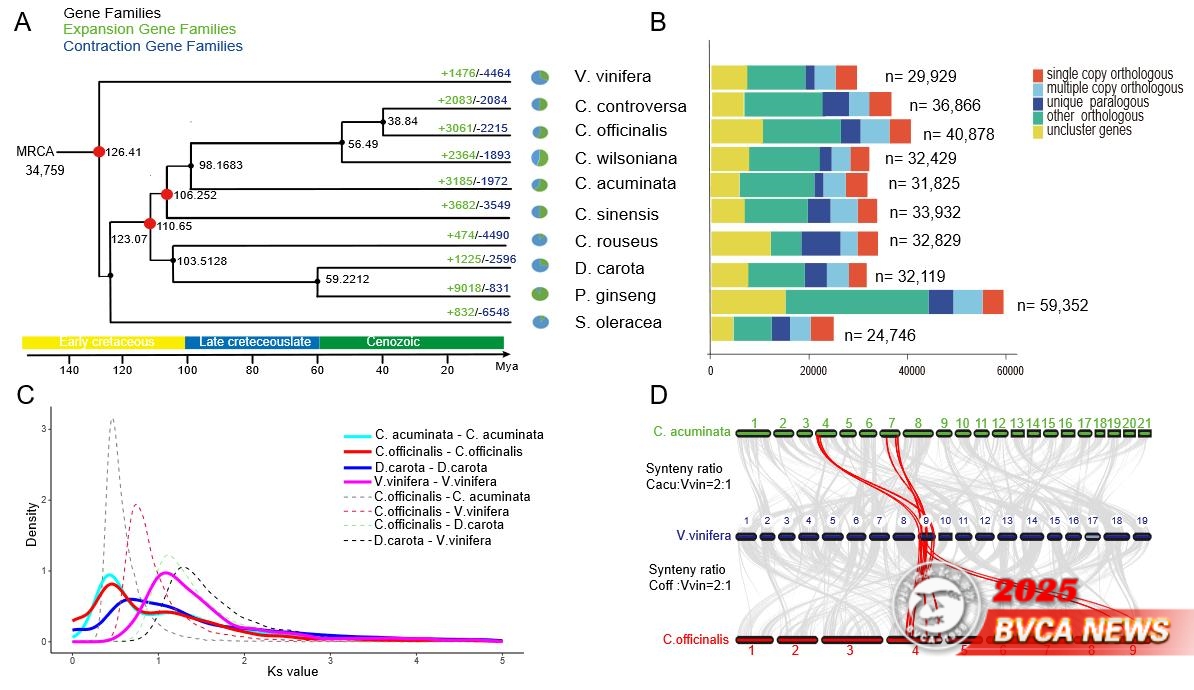

比較基因組進化分析顯示,在山茱萸物種形成與演化過程中分別有3,061個和2,215個基因家族發生了擴張與收縮;其中,NAC轉錄因子家族與萜烯合酶(TPS)基因家族的擴張,是山茱萸適應復雜多變環境的主要驅動因素。進一步研究發現,山茱萸在與鵑形目植物(如茶樹)分化后,約在6,700萬年前經歷了一次獨立的全基因組復制事件,進化過程中基因組轉座子擴張與轉座元件DNA甲基化水平降低,共同驅動了山茱萸基因組與染色體結構的快速演變(圖2)。

圖2山茱萸基因組的系統演化分析

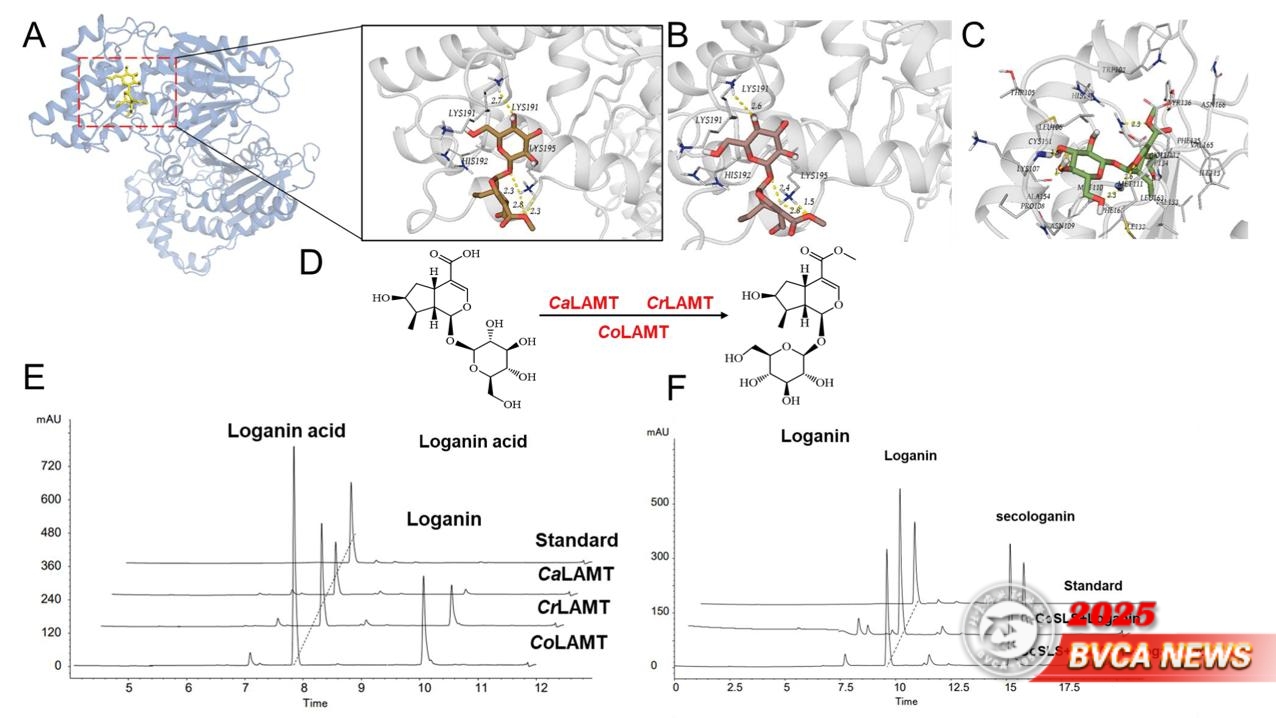

在此基礎上,團隊鑒定了山茱萸特有的馬錢苷合成通路關鍵基因簇,包含了馬錢子酸O-甲基轉移酶(LAMT)和7-脫氧葡萄糖酸7-羥化酶(7-DLH)等關鍵合酶基因。分子動力學模擬與酶動力學分析表明,與近緣物種相比,山茱萸LAMT酶能夠優先催化馬錢苷酸的C-9位羥基化反應,顯著增強了馬錢苷酸向馬錢苷的催化活性(圖3)。特別是,團隊將山茱萸LAMT基因及其上游調控因子導入本氏煙草,成功實現了馬錢苷衍生物的從頭生物合成(圖3)。本研究揭示了山茱萸中完整的馬錢苷生物合成通路,為馬錢苷及其衍生物的藥物開發與產業化應用提供了科學理論指導。

圖3 CoLAMT及其變體的結構與催化特性分析

張德強教授為本論文的通訊作者,博士研究生張翔和謝劍波教授為論文共同第一作者。澳大利亞CSIRO的柳青教授以及團隊吳家東博士等研究生參與該研究工作。本研究得到了國家重點研發計劃課題(2021YFD2200101),國家自然科學基金項目(32170370與32370396)以及111引智計劃(NO. B20050)的聯合資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1093/hr/uhaf259.

【2510011】(科研處)